Die aus dem arabischsprachigen Raum oder aus dem maurische Spanien importierte, mit einem Federkiel gespielte Oud (al-ʿūd - das Holz) war die Vorläuferin der europäischen Laute. Die Knickhalslaute mit Darmbünden und ihren sehr geringen Materialstärken am Korpus war in Europa in ihrer über mehrere Jahrhunderte dauernden Entwicklungsgeschichte vom späten Mittelalter, dem Höhepunkt im 16. Jahrhundert (mit der größten Anzahl an Lauten und erhaltenen Lautenmanuskripten, ca. 200 Drucke) bis zur völligen Verdrängung um 1800, multiplen Einflussfaktoren ausgesetzt. Während ihres jahrhundertelangen Gebrauchs bei Aristokratie, Klerus und beginnendem Bürgertum fanden große Veränderungen in Wertvorstellungen und Moden statt (Mittelalter - Renaissance - Barock - Klassik). Die gesellschaftlichen Umbrüche wirkten sich auf alle kulturellen Bereiche aus, auch auf die Musik. Von einer zu anderen Epoche änderten sich die repräsentativen, musikalischen und klanglichen Vorlieben enorm. Angetrieben wurden diese musikalischen Umbrüche „Die Suche nach dem Neuem“ durch den Wettbewerb in der damaligen Avantgarde. Die geänderten Anforderungen betrafen auch die Lauten. Es veränderte sich ihr Einsatzgebiet (Polyphonie, Sololaute, Brocken-Consort: Diskant bis Großbass, Ensemblemusik, Lied-Begleitung, Monodie-Generalbass-Oper, Lauten Concert), die Spieltechnik (Plektrum, Daumen-innen-, Daumen-außen Fingeranschlag), die Stimmung (Vieil ton /„Renaissancelautenstimmung“, accords nouveaux, nouvel accord ordinaire (NAO) / d-Moll „Barocklautenstimmung“) und das Saitenmaterial. Technologische Innovationen ermöglichten gewichtete / dünnere Darmsaiten für die Bässe (loaded gut). Erst diese setzten die Erweiterung des Tonumfanges am gegriffenen Hals in Richtung der Bässe in Gang. All dies führte an der fragilen Laute zu reichhaltigen Neugestaltungen bei damaligen „Neubauten“ und zu mehrmaligen Umbauten an dafür geeigneten bereits vorhandenen „alten, ausgedienten“ Instrumenten. Nicht nur an der Außenform gab es immer wieder Neuerungen, sondern auch am zentralen Element der Schallerzeugung, der sehr dünnen Fichtenholzdecke und deren statischer Unterkonstruktion aus Fichtenholzbalken. Besonders ersichtlich werden diese Transformationen an der Lautendecke beim Steg, dem Zentrum der Schallerzeugung an der darunterliegenden unterschiedlichen Balkenanordnung. Die statische Unterkonstruktion der Lautendecke vor dem Steg mittels durchgehender Querbalken wurde beibehalten, die Anzahl nimmt jedoch von der Renaissance zum Barock hin ab.

Die Laute des Mittelalter:

4- oder 5-chörige Lauten aus dem Mittelalter wurden mit dem Federkiel (Plektrum) gespielt und hatten unter dem Steg mit ziemlicher Sicherheit keine Balken. Es gibt keine original erhaltenen Lauten. Das Aussehen kann nur Aufgrund von historischen Abbildungen rekonstruiert werden.

Die Laute der Renaissance in der „vieil ton“ Stimmung:

(Quart – Quart – große Terz – Quart – Quart = vieil ton)

(zb. Altlaute: g’ d’/d’ a/a f/ f c’/c g/G 7.f/F (d/D) 8.e/E 9.d/D 10.c/C)

1501 wurde in Venedig von Ottaviano Petrucci der für die rasche Verbreitung der Musik moderne Notendruck erfunden. Um eine polyphone Spielweise zu ermöglichen, wurde um 1500 der Federkiel allmählich durch den Daumen-innen Fingeranschlag ersetzt. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts hatten die Lauten meist 6 Chöre im „vieil ton“ und unter dem Steg mit großer Wahrscheinlichkeit einen Diskantbalken. Er ermöglicht eine klangliche Gestaltung und Verstärkung des Diskantregisters. Es gibt keine im Ganzen original erhaltene 6-chörige Laute bzw. Lautendecke. Der derzeit älteste erhaltene Lautenkorpus ist aus 1519, gebaut von Matteus Pocht aus Arzl bei Innsbruck. Erste Hinweise auf eine Erweiterung der Bässe auf 7 Chöre gab es um 1490. Das Saitenmaterial, meist aus Schafdarm, setzte aber ab einer gewissen Saitenstärke (wegen seines dumpfen Klanges) einer diatonisch absteigenden Erweiterung der Bässe am gegriffen Hals vorerst eine Grenze. Im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts schafften technologische Neuentwicklungen in der Saitenherstellung die Möglichkeit zur Erweiterung der Bässe. Ein neu entstandener Saitentypus mit künstlich hergestellter, höherer Dichte (offenbar mit Metallpulver angereicherte Darmsaiten)

machte bei gleicher Tonhöhe/Spannung eine geringere Saitenstärke möglich und erzeugte dadurch einen guten Klang. Handschriften und Drucke belegen für diesen Zeitraum eine sprunghafte Erweiterung der Bassregister auf 7 Chöre ab 1574, auf 8 bis 9 Chöre um 1600, auf 10 Chöre ab 1611 und schlussendlich auf bis zu 13 Chöre.

Parallel zur Erweiterung der Bassregister setzte die Entwicklung des Bassbalkens unter dem Steg ein. Kurz vor 1600 wird im Lautenbauzentrum in Füssen die Lautendecke mit einem oder zwei Diskantbalken und einem Bassbalken unter dem Steg zum allgemeinen Standard, „Renaissance“-Balkenkonstruktion. Die Diskantbalken ermöglichen eine klangliche Gestaltung und Verstärkung des Diskantregisters. Der Bassbalken dient zur Förderung der Obertöne (der hohen Klanganteile) der Bässe und zur Gestaltung des Schwingunsverhaltens der Bassregister. Aufgrund der deutlichen Erweiterung des Bassregisters und der daraus resultierenden „lebhafteren“ Bassführung wurde der Daumen-innen-Anschlag durch den Daumen-außen-Anschlag abgelöst.

In der Renaissance galt die Laute als die Königin der Instrumente und es wurden mehrere tausende Lauten hergestellt. Ab dem Beginn des 17. Jahrhundert nahm die zentrale Bedeutung der Laute in der Musik schrittweise ab. Die klangliche Vielfalt (der unterschiedlichen Instrumente) tritt in den Vordergrund.

Die Generalbass Laute im Barock in der „vieil ton“ Stimmung:

(zb. "re-entrant" Theorbo: a/a e/e h/h g/g d/d a/A 7.G 8.F 9.E 10.D 11.C 12.H’ 13.A’ 14.G’

(zb. Arciliuti: g’/g’ d’/d’ a/a f/ f c’/c g/G 7.F 8.E 9.D 10.C 11.H’ 12.A’ 13.G’ 14.F’)

Um 1600 kam es zu einem Paradigmenwechsel. Der Basso continuo – der Generalbass (ca. 1600-1800) entstand im damaligen neuen musikalischen Zentrum, dem heutigen Italien und verbreitete sich von nun an in ganz Europa. Er diente als zentrale Technik in der Barockmusik für die Begleitung der ebenfalls neu entstandenen Monodie, für das neue Genre Oper, Oratorium und (Instrumental) Konzert. Parallel dazu begann die Entwicklung einer neuen Gattung von Lauteninstrumenten, der theorbierten Generalbasslaute (ca. 1600-1750) im „vieil ton“, mit einer unterschiedlichen Anzahl an diatonisch absteigenden Bässen und einer Füssener „Renaissance“-Balkenkonstruktion unter dem Steg. Die geänderten musikalischen Anforderungen hinsichtlich Bassstärke und Projektionsfähigkeit wurden bei der Herstellung der neuen Lautengattung berücksichtigt. Auch die Spieltechnik passte sich den neuen Anforderungen an. Ab diesem Zeitpunkt wurde personell zwischen „Theorbisten“ und „Hoflautenisten“ unterschieden.

Florentiner Camerata Ein Irrtum revolutioniert die Musikgeschichte.pdf

Die Laute im französischen Barock in der „nouvel accord ordinaire“ (NAO) / d-Moll Stimmung:

(zb. in d moll: f’ d’ a/a f/ f d/d 6.a/A 7.g/G 8.f/F 9.e/E 10.d/D 11.c/C)

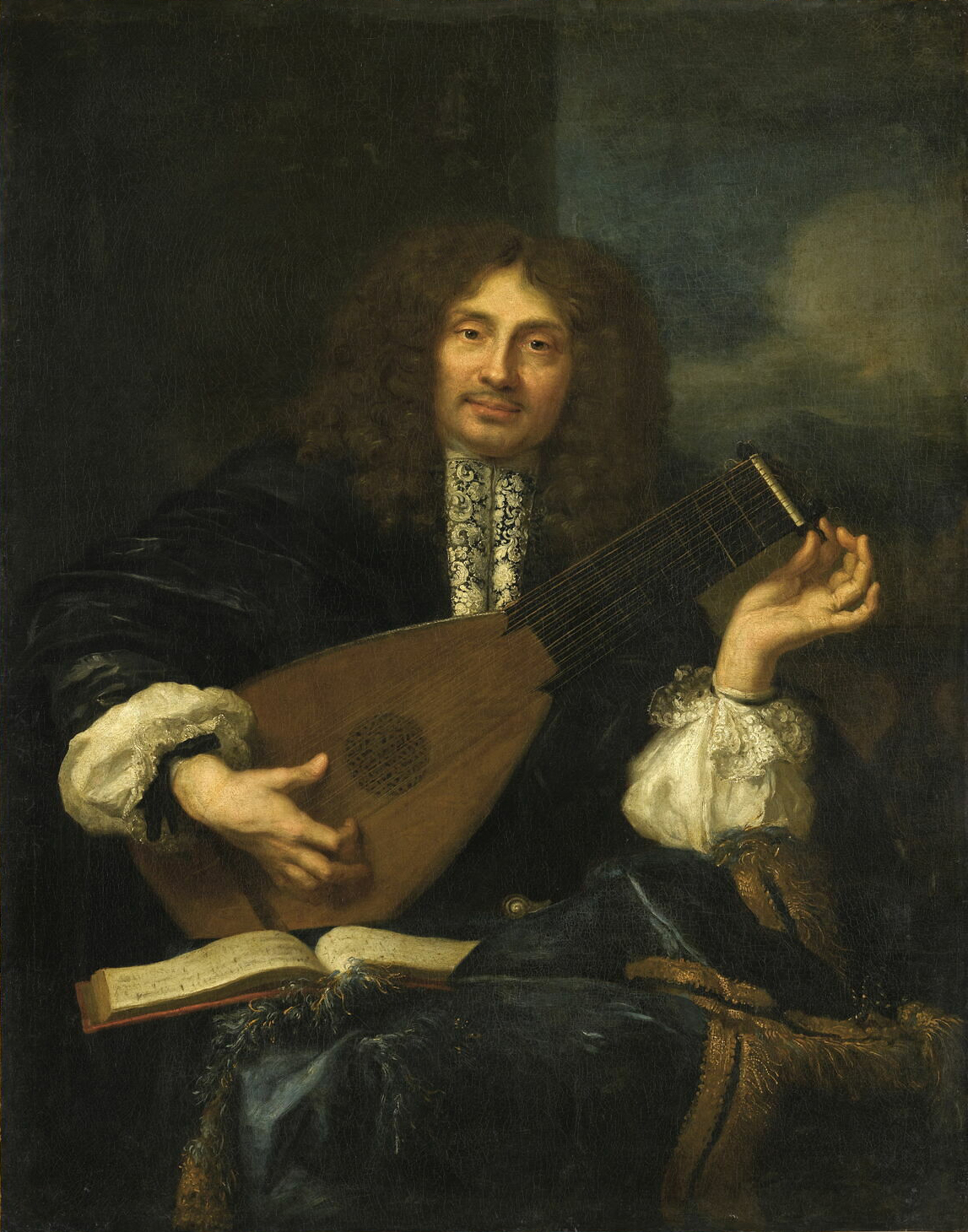

Kurze Zeit später begann eine sehr experimentelle Phase im Machtzentrum Frankreich. An der 10-chörigen Sololaute und deren Stimmung setzt ein weiterer Paradigmenwechsel ein. Ausgehend vom „vieil ton“ entstand der „accords nouveaux“ ab 1622 mit insgesamt 1.923 erhaltenen Stücken in unterschiedlichen Stimmungen. Aus dieser Vielzahl an Stimmungen etablierte sich ab 1638 der „nouvel accord ordinaire“ (NAO) / die d-Moll-Barocklautenstimmung mit einem Stimmton um 392Hz. Die aus diesem Umbruch neu entstandene französische Sololaute war 11-chörig, hatte einen Diskanreiter, die ersten zwei Chöre waren unisono-einzeln besaitet und eine Füssener „Renaissance“-Balkenkonstruktion unter dem Steg. Das mittlere Register der Laute gewann in den Kompositionen / Fingersätzen mehr an Bedeutung. Das auf der Laute im „französischen Stil“ neu entstandene Solorepertoire mit Formulierungsspielraum, verbreitete sich europaweit, außer in der Region des heutigen Italiens. Diese Entwicklungstufe der Sololaute war zugleich auch deren Entwicklungsende in Frankreich. Es ist leider keine originale 11-chörige Laute aus Frankreich im kompletten Zustand erhalten. Die Form und das Aussehen der französischen Sololaute aus dieser Zeit ist jedoch in einigen detailreichen historischen Abbildungen deutlich zu erkennen.

um 1670, Fauchier Laurent - Porträt eines Mannes der eine Laute stimmt

Die Laute aus dem Habsburger Reich und deutschsprachigen Raum im Barock in der „nouvel accord ordinaire“ (NAO) / d-Moll Stimmung:

(e.g. in d-minor: f' d' a/a f/ f d/d 6.a/A 7.g/G 8.f/F 9.e/E 10.d/D 11.c/C 12.H/H' 13.A/A')

Die französische Sololaute etablierte sich in den habsburger Kronländern um 1660. Im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts veränderte sich, aufgrund von wandelnden klanglichen und musikalischen Vorlieben im Habsburger Reich und deutschsprachigen Raum, an der aus Frankreich übernommenen 11-chörigen d-moll Laute allmählich die Balkenanordnung unter dem Steg. Die „Renaissance“- Balkenkonstruktion wurde um 1700 durch eine „Barock“-Balkenkonstruktion, mit 6 bis 7 Fächerbalken unter dem Steg ersetzt und blieb bis zum Verschwinden der Laute um 1800 die gängige Balkenanordnung. Abgesehen vom statischen Aspekt, ermöglichen die Fächerbalken eine Gestaltung der Obertöne (der hohen Klanganteile) und vergrößern das klangliche Volumen. Um 1700 wurde der “französische Stil“ im Habsburger Reich (Schlesien, Böhmen und Österreich) zunehmend mit kantablen Elementen versetzt. In Wien endete der primäre solistische Einsatz der NAO-Laute und es entstand eine neue Gattung, das „Lauten-Concert“. Die Barocklaute wurde von nun an nicht nur mit ihresgleichen in unterschiedlichen Größen sondern auch mit Streichinstrumenten als obligate Laute kombiniert. Neben der weiterhin, präsenten Verwendung der 11-chörigen Laute mit Diskantreiter, findet singulär um 1720 im Habsburger Reich an den 11 chörigen d-Moll Lauten eine Verlängerung der Bässe ab dem 8. Chor mittels Schwanenhals, im Verhältnis von etwa 2:3 statt. Um die gleiche Zeit begann im deutschsprachigen Raum die Erweiterung der Bässe von 11 auf 13 Chöre. Zunächst ab dem 12. Chor mit einem Bassreiter, um 1729 ab dem 9. Chor mit einem Schwanenhals im Verhältnis von etwa 3:4 und zu guter Letzt um 1738 mit einem dreifachen Wirbelkasten „Jauchhals“. Diese Form ist zugleich das Entwicklungsende. Die im Solorepertoire angegebenen gegriffenen Chöre geben Aufschluss für welchen 13-chörigen Lautentyp komponiert wurde. Bis zum 8. Chor wurde für eine Schwanenhalslaute komponiert über den 8. Chor für eine Laute mit Bassreiter. Die inzwischen überwiegend für das Solorepertoire zum Einsatz kommende 13-chörige Laute in d-Moll Stimmung wurde zunehmend zum Virtuoseninstrument professioneller Spieler / Komponisten und kam bis etwa zur Mitte des Jahrhunderts noch einmal zur vollen Blüte. Darauf folgte eine allmähliche Verdrängung aus dem professionellen Musikgeschehen. Um 1800 setzte ein neuerlicher Paradigmenwechsel ein - der stilistische Wandel in Richtung Klassik (Weg vom obertonreichen Klang beim Zupfinstrument hin zum grundtönigeren Instrument). Er führte zum völligen verschwinden der Laute, der Generallbasslaute und anderen Akkordinstrumenten.

Veränderungen der Spieltechnik von der Renaissance zum Barock:

Nach historischen Abbildungen war in der Renaissance die Lage der Zupfhand im Regelfall vor dem Schallloch oder in etwa mittig zum Steg. Zu Beginn des Barocks wurde der Daumen-innen-Anschlag der Renaissance durch den Daumen-außen-Anschlag abgelöst. Im Laufe des Barocks wandert die Zupfhand bei den Sololauten zunehmend vor den Steg – bis der Stützfinger kurz vor, auf der Höhe des Stegs oder hinter dem Steg liegt. Ein funktionaler, annehmbarer Ton für eine Sololaute ist bei einer derart nahen Lage am Steg nur mit einer dafür geeigneten Saitenspannung möglich.

In der Renaissance gab es beim Spiel am gegriffenen Hals große Dehnungen. Im Barock setzt der Schreibstil stark auf offene Saiten und fordert selten Dehnungen. Das ist im Vergleich zur Renaissance eine starke Veränderung und stellte einen neuen Musikstil dar, der sich in der neuen Spielechnik wiederspiegelte.

Veränderungen in der Haptik von der Renaissance zum Barock:

In der Renaissance war der Halsquerschnitt und Halsrücken der Länge nach beinahe gerade. Im Laufe des Barock wurde an den NAO / d-Moll Sololauten eine dem Spiel dienende, starke Rundung quer zum Griffbrett bis zur Decke und eine im Längsschnitt konkav gebogene, zum Wirbelkasten sich stark verjüngende Halsrückenseite eingeführt.

Der Stimmton:

Die absolute Stimmhöhe der Laute in der Renaissance wurde zunächst nicht festgelegt. In zeitgenössischen Lehrwerken (zb. Martin Agricola 1528) gab es oft die Empfehlung die höchste Lautensaite (Tonhöhe) / die Chanterelle (dm=0,42-45mm) so hoch wie möglich zu stimmen - etwas unter der Reissgrenze der Darmsaite. Der für die Saitenlänge maßgebliche absolute Stimmton variierte im 16. bis 18. Jhd. je nach Ort und Zeit von ca. 370-470Hz. (In Frankreich bis ca. 1700 um 392Hz, in Wien um 467Hz). In unserer Zeit haben sich folgende Stimmtöne etabliert, a' 440Hz für die Renaissance, a' 415Hz für den Barock von 1650-1750, a' 466Hz zb für den italienischen Frühbarock und a' 392Hz für den französisches Barock.

- Bei den solistischen Barocklauten bis um 1700 wurde die höchste Lautensaite / die Chanterelle etwas mehr als üblich unter der Reissgrenze gestimmt.

Saitenmaterial:

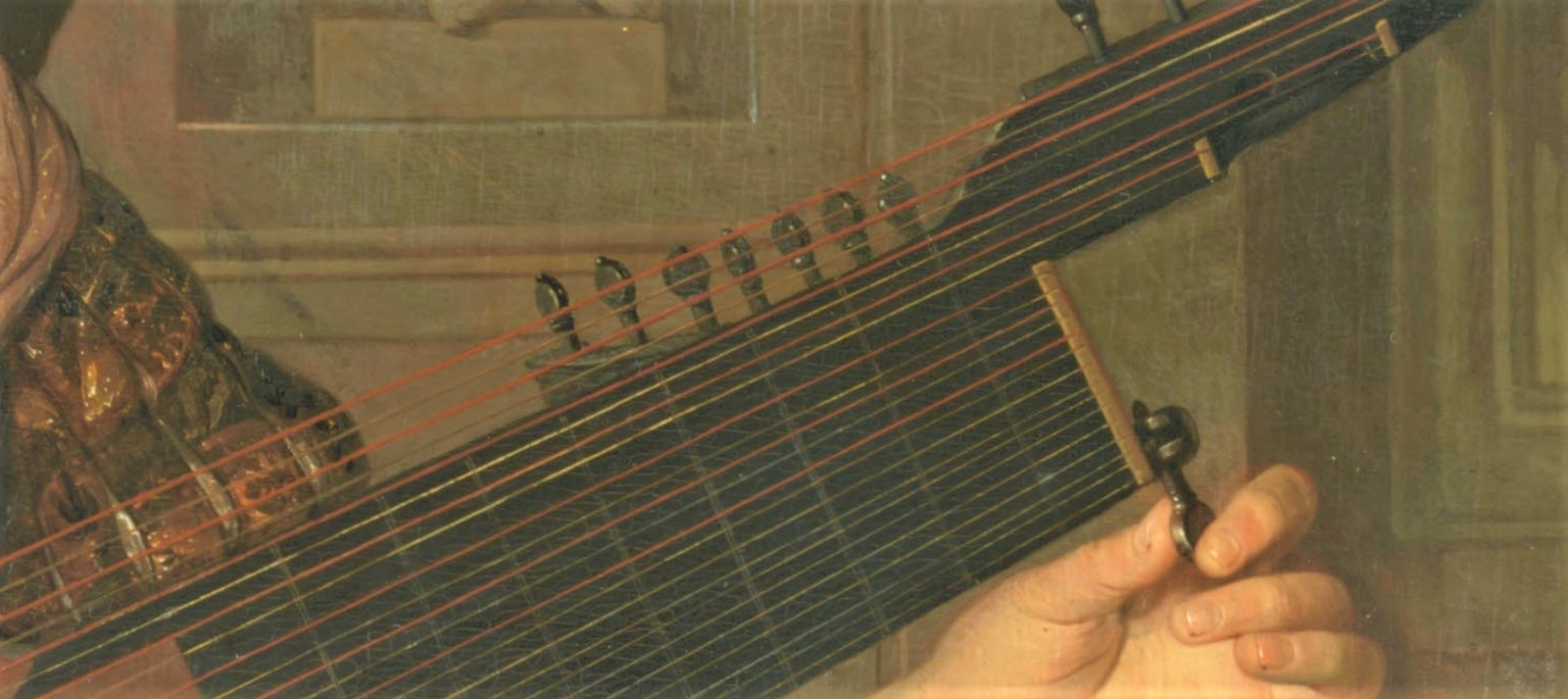

Die verwendeten Saiten waren meist aus dem organischen Material Darm (kleinster möglicher Durchmesser 0,42–45mm). Um 1660 wurden halb und voll mit Metalldraht umsponnene Saiten mit Darmkern entwickelt. Sie fanden aufgrund der anderen Klangästhetik des Metalls gegenüber den mit einer höheren Dichte (beschwerten) gänzlich aus Darm hergestellten Basssaiten nur wenig Akzeptanz für die Lautenbässe und setzten sich nach der vorhandenen Quellenlage nur sehr langsam durch. Es sind bis 1750 noch rote bis dunkelrote Saiten "loaded gut" auf mehreren historischen Gemälden bei 11 und 13-chörigen Schwanenhalslauten zu erkennen.

Anna Rosina Lisiewska von 1713 - 1783 - Dame mit Laute

um 1745, Antoine Pesne 1683 - 1757 - Freifrau von Keyserlingk

um 1750, Anna Rosina Lisiewska from 1713 - 1783 - Allegory of hearing

Es gibt keine original erhaltenen „loaded gut“ Darmsaitenfragmente (organisches Material) aus dieser Zeit und das genaue Know-How der Herstellung ist verlorengegangen. Es sprechen mehrere Indizien für diesen/einen neuen Saitentyp, wie wäre ansonsten die oben angeführte sprunghafte Erweiterung der Bassregister zu erklären. Der Saitenhersteller Aquila versucht sich in der Erzeugung von „loaded gut“ Darmsaiten und bietet als synthetischen Ersatz die „loaded synthetic string“ CD/CDL an.

Darmsaiten erzeugen den besten Ton auf diesen Instrumenten sind jedoch sehr teuer und Feuchtigkeitsempfindlich und werden deshalb vorwiegend bei Tonaufnahmen eingesetzt.

Lutezine-126-Loaded-strings-paper.pdf

Die Entwicklung der mit Metall umsponnenen Saiten mit Seidenkern (Kathedraler Klang) hatte ihren Beginn Mitte des 18. Jahrhunderts und setzte sich erst um 1770 durch. Dieser neue Saitentyp leutet das Zeitalter der neu aufkommenden einzel besaiteten bürgerlichen Gitarre ein.

Saitenrechner

Die mehrmalige Transformation bereits vorhandener Lauten:

Die Laute gehörte seit dem 15. Jahrhundert zum Kanon der Instrumente des höheren Standes und wurde als Statussymbol verstanden. Sie hatte einen hohen monetären und symbolischen Wert. Deshalb wurde sie über die Zeit durch Umbauten an neue musikalische Anforderungen angepasst. Im Barock waren Lauten speziell aus der Renaissance (Laux Maler, Hans Frei, etc.) äußerst wertvolle Instrumente. In Frankreich wurden passende „alte, ausgediente“ Lauten zu 11-chörigen Sololauten umgebaut. Im Habsburger Reich und deutschsprachigen Raum erhielten „alte, ausgediente“ Lauten ebenso hohe Wertschätzung und durchlebten zahlreiche Umbauten. Zuerst in 11 Chöre und darauffolgend in 13 Chöre. Die Decken wurden wenn möglich bei den Umbauten erhalten und lediglich die Bebalkung geändert.

(Transformationen haben immer wieder stattgefunden. In manchen Fällen ist es sehr schwierig Umbauten, zb. Saitenverkürzungen, eindeutig festzustellen bzw. zu datieren.)

Der gesamte Text ist eine baugeschichtliche Zusammenfassung der wichtigen Entwicklungsabschnitte im Lautenbau bzw. der Gestaltung der Deckenkonstruktion ohne näher auf fließende Übergangsformen in Übergangzeiten einzugehen.

Es gab natürlich auch den einen oder anderen Lauten und Geigenmacher in dieser Zeit der die gängigen Entwicklungabschnitte (zb. Fächerbebalkung) an seinen Lauten nicht durchführen wollte oder konnte.

(Informationen über die Ausführung und Ausstattung meiner angebotenen Instrumente finden sie bei den Instrumentengruppen, einzelnen Modellen und den AGB).